初期研修/ 後期研修プログラム

東北大学麻酔科における研修と認定制度について

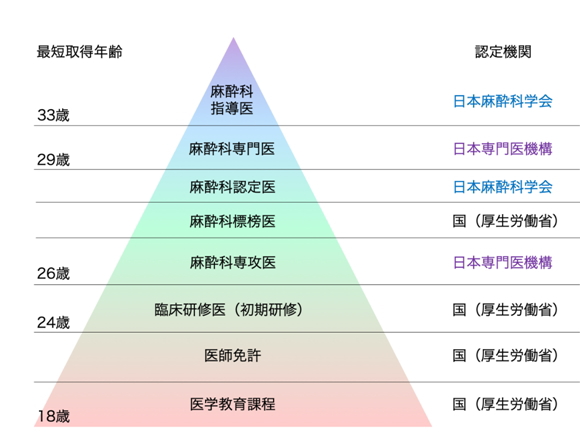

医学部6年の課程を卒業し,医師国家試験に合格された医師の方は,免許取得後2年間の臨床研修医を経てから麻酔科医としてのキャリアを積むことになります。これらの認定制度については,2019年度に大幅に改定された専門医制度を中心として大きく変化しており,認定機関が異なる資格を随時取得することになるため大変分かりにくい構造となっています。本ページでは,麻酔科医のキャリアについて制度のあらましを解説するとともに,東北大学麻酔科での研修について説明します。

「専門医」を取得した医師は,一般の方からも医療業界からも一人前とされますので,麻酔科医を志す皆さんは,「麻酔科専門医」を目指してキャリアを積むことになります。長年,専門医は各診療科の学会が認定していましたが,2019年から,日本専門医機構が麻酔領域を含む19基本領域の専門医の研修,認定,更新について統一的な基準を設定し,学会がこれに沿って運用する仕組みに変更されました。

麻酔科専門研修プログラム

麻酔科専門研修プログラムとは,日本専門医機構が認定する麻酔科専門医を取得するための教育プログラムです。これから麻酔科専門医を目指す皆さんは,このプログラムに入ることが必ず求められます(このプログラムに登録されている医師を専攻医と呼びます)。専門医試験の受験資格となる実績については,プログラムに登録された以降のものが認められることとなります。

麻酔科専攻医

| 申請基準 | 初期臨床研修修了(見込) |

| 認定組織 | 日本専門医機構 |

| 申請方法 | 研修プログラムの基幹施設が名簿を提出 |

| 研修期間 | 3年 |

| 利点 | 日本専門医機構認定 麻酔科専門医の申請資格を得る |

研修プログラムには,後述する専門医試験の受験資格を得るために必要な特殊症例数に応じた定員が設定されているため,定員近い人数の受け入れを行っている施設では症例数を確保するのが困難となる恐れがありますが,東北大学病院のプログラムは十数名の定員となっており,大変余裕を持った症例数の確保が可能です。

研修プログラムでは,プログラムを統括する基幹施設(東北大学病院)と,連携施設が病院群を形成して研修を実施することとなっています。専攻医の経験年数や必要症例数は,これらのプログラム内の病院でのみ認められます。東北大学病院のプログラムでは10を超える連携施設があり,これらの施設を半年から1年のサイクルでローテーションすることにより,幅広い領域の症例経験を積むことが可能です。

東北大学病院麻酔科で研修される方は,希望された段階ですぐに登録準備に入りますので,特に年度始めからの研修をご希望される方は数ヶ月前を目処にご連絡下さい。

麻酔科専門研修プログラムまとめ麻酔科専門研修プログラムには,初期研修修了後から入ることが可能。東北大学病院麻酔科では,連携施設を半年から1年のサイクルでローテーションすることで,必要症例数は余裕を持って集めることが可能。

「麻酔科専攻医」の3年間で行うべきこと

初期研修後,麻酔科専攻医となった方は,3年間で「麻酔科標榜医」「麻酔科認定医」という2つの資格を取得した後,麻酔科専門医試験を受験することとなります。

麻酔科標榜医

医療法による標榜規定による制度で,国(厚生労働省)が認定します。| 申請基準 |

|

| 認定組織 | 国(厚生労働省) |

| 申請方法 | 国のシステムでWeb申請 随時申請可能だが,認定は年4回。 |

| 審査方式 | 書類審査 |

| 利点 | 日本麻酔科学会認定 麻酔科認定医の申請基準の1つ。 保険診療上の麻酔管理料(I)を算定することができる(常勤に限る) 様々な学会の施設認定の要件となっている |

標榜とは,医師が「○○科」と看板を出すことですが,麻酔科は唯一,国の許可がなければ看板を出すことのできない診療科となっています。現実的に麻酔科医が開業することは(ペインクリニックを含めても)少ないですが,保険診療上の加算算定や,施設認定などの要件に組み入れられていることが多く,さらに専門医などの上級資格の申請に必須であるため,重要な資格となります。

取得するための基準は下記の2つがありますが, 東北大学病院と連携病院では施設基準を満たしているため,「基準1」で取得することが基本となります。このため,基本的に症例ごとの麻酔記録の提出は不要です。

「基準1」

十分な修練を行うことの出来る機関

麻酔科医が年間200例以上麻酔を施行

安全な麻酔を行うための手術室,麻酔器などが整備されている

上記を満たす施設であれば複数の医療機関でも良い

十分な修練

(集中治療,ペインクリニックは不可)

2年以上修練

1医療機関での1ヶ月未満の期間は算入不可

非従事期間が2年以上ある場合はそれ以前の期間は無効

「基準2」

2年以上麻酔の業務に従事

症例と症例の間が1ヶ月以上ある場合は当該期間を算入しない

麻酔業務に従事しない期間が2年以上ある場合は,それ以前の症例数は算入できない

1日に3件以上従事した場合は麻酔記録の添付必要

麻酔の実施を主に担当する医師

麻酔実施時間の重複,術者兼務麻酔は不可

麻酔記録に,使用した薬剤の量,血圧などの身体状況の記載が必須

気管への挿管による全身麻酔を300症例以上実施

麻酔科標榜医まとめ

麻酔科標榜医は,専攻医期間中に取ることのできる資格。唯一,初期研修中の麻酔経験が申請できる。初期研修中に全く経験がなくとも,東北大学麻酔科で2年研修を受ければ,申請書類の少ない「基準1」で確実に取得可能!

麻酔科認定医

日本麻酔科学会が認定する資格で,ほぼ唯一の要件が麻酔科標榜医の取得となっています。| 申請基準 | 1) 申請時に日本麻酔科学会正会員であり,申請する年の会費を完納 2) 麻酔科標榜医,あるいは標榜医許可申請中 3) 手術における麻酔管理に関する研修を認定病院で医師免許後24ヶ月以上受けている 4) 過去に認定医の認定を受けたことがない |

| 認定組織 | 日本麻酔科学会 |

| 申請方法 | 日本麻酔科学会のシステムでWeb申請後,必要書類を郵送 ・第1回審査会(4月1日認定):3月31日消印有効 ・第2回審査会(8月1日認定):7月31日消印有効 ・第3回審査会(12月1日認定):11月30日消印有効 |

| 審査方式 | 書類審査 |

| 利点 | 日本専門医機構認定 麻酔科専門医の申請基準の1つ 日本麻酔科学会認定 麻酔科指導医の申請基準の1つ(取得後7年) |

麻酔科認定医まとめ

「麻酔科認定医」≒「麻酔科学会正会員」+「麻酔科標榜医」です。東北大学麻酔科で研修すると,最長でも2年で麻酔科標榜医取得可能ですから,自動的に麻酔科認定医も申請可能になります。

麻酔科専門医を取得する

医師臨床研修終了後,3年間の麻酔科専門医研修プログラムを修了した者が取得できる認定資格です。所定の臨床業績・研究業績を満たすことを審査された後に,筆記試験・口頭試問・実技審査に合格することが必要です。麻酔科学会の認定システムにおいて最も難関とされる資格が,この「麻酔科専門医」となります。なお,単一施設で週3日以上勤務する必要があり,認定施設における常勤麻酔科医として実働していることが,2019年から新たに要件として加えられています。

麻酔科専門医

| 申請基準 | 1)医師臨床研修終了後,申請する年の3月31日までに満3年以上の機構が定める麻酔科専門医研修プログラムを修了すること。また,麻酔科専門医研修プログラムで修練している間は,麻酔科関連業務に専従していること。専従とは,以下に掲げる業務に単一施設で週 3 日以上携わっていることをいう。ただし,基礎的研究のみ従事している期間は除く。 (1) 周術期における麻酔管理に関する臨床または研究 (2) 疼痛管理に関する臨床または研究 (3) 集中治療部,救急施設等における重症患者の管理に関する臨床または研究 (4) 中央手術部業務 2)申請する年の日本麻酔科学会の会費を完納していること 3)申請する年の3月31日までに600 例以上の麻酔科管理症例(局所麻酔を含む)を担当医として経験し,下記の経験症例数を満たすこと。医師臨床研修期間中に研修プログラム所属機関で実施した症例についても経験症例として含めることができる。なお,小児と心臓については1症例の担当医を2人までとするが,その他の麻酔症例では1症例の担当を主たる担当医1名とする。また1症例を重複して申請することは認めない。研修プログラム管理委員会が認めた認定病院において卒後臨床研修期間の2年の間に麻酔科で経験した症例のうち,専門研修指導医が指導した症例に限っては,専門研修の経験症例数として数えることができる。

(※)2019 年度以降に研修プログラムを開始した専攻医のみ: 4)申請する年の5年前の4月1日から申請する年の3月31日までの間に,所定の実績(10単位)があること

|

||||||||||||||||

| 認定組織 | 日本専門医機構 | ||||||||||||||||

| 申請方法 | 毎年5月1日〜6月30日 日本麻酔科学会のシステムでWeb申請後,必要書類を郵送 |

||||||||||||||||

| 審査方式 | 書類審査 筆記,実技,口頭試験 |

||||||||||||||||

| 利点 | 「診療領域における適切な教育を受けて,十分な知識・経験を持ち,患者から信頼される標準的な医療を提供できるとともに,先端的な医療を理解し情報を提供できる医師」として,一般社会および医療分野全体から認められます。また,サブスペシャルティ領域(集中治療,ペイン等)の専門医取得要件となっています。 当医局では,麻酔科専門医を取得することで一人前として認識され, ・夜当番における指導医 ・大学病院でのスーパーバイザー業務 ・外来業務 を任せることとしており,給与待遇面でもステップアップするシステムとなっています。 |

麻酔科専門医まとめ

研修医2年+専攻医3年の合計5年間で600例以上の麻酔症例と,5種計110例以上の特殊症例を経験し,学会参加,発表,講習受講の実績と,ACLSの受講が必要な資格。専門医試験に合格することが必要だが,当医局では勉強会をはじめとする十分なバックアップ体制がある(6年連続全員合格の実績あり)。専門医を取得することで一人前と認められ,当医局では待遇もステップアップする。

麻酔科専門医取得後

麻酔科指導医

専門医取得後,学会に参加していれば取れる資格。| 申請基準 | 1) 認定医の資格取得後,申請までの間に満7年以上継続して麻酔科関連業務に専従しており,申請する年の会費を完納していること。以下に示すいずれかの資格を満たしていること。 (1)申請する年の5年前の4月1日から申請する年の3月31日までの間に,所定の学術集会参加実績(6単位)があること。ただし,日本麻酔科学会の年次学術集会に1回以上出席して取得した単位を含むこと。 (2)申請する年の5年前の4月1日から申請する年の3月31日までの間に,所定の学術集会参加実績(4単位)および研究実績(3.5単位)があること。ただし,日本麻酔科学会の年次学術集会に1回以上出席して取得した単位を含むこと。 (3)申請する年の5年前の4月1日から申請する年の3月31日までに所定の学術集会への参加実績(4単位)および指導実績(500例以上)があること。ただし,日本麻酔科学会の年次学術集会に1回以上出席して取得した単位を含むこと。 (4)申請する年の5年前の4月1日から申請する年の3月31日までに所定の学術集会への参加実績(4単位)があり,本学会の名誉会員,施設長(大学学長,医学部長,病院長)またはこれに準ずる職責にあるもの。ただし,日本麻酔科学会の年次学術集会に1回以上出席して取得した単位を含むこと。 |

| 認定組織 | 日本麻酔科学会 |

| 申請方法 | 毎年5月1日〜6月30日 日本麻酔科学会のシステムでWeb申請後,必要書類を郵送 |

| 審査方式 | 書類審査 |

| 利点 | 日本専門医機構認定 麻酔科専門医の申請基準の1つ 日本麻酔科学会認定 麻酔科指導医の申請基準の1つ(取得後7年) |

サブスペシャルティ領域の専門医取得(専門医機構によるサブスペシャルティ領域以外は括弧書き)

- 集中治療

- (心臓血管麻酔)

- (ペインクリニック)

東北大学麻酔科で麻酔科専門医を目指すメリット

上記の通り,麻酔科専門医を取得するためには複数のハードルがありますが,東北大学麻酔科ではローテーション勤務の中で,十分な余裕を持った実績を積むことが可能です。現在研修中の先生方の症例数から試算すると,今後毎年10名以上の新規入局者が続いても,2年次3年次で所定の症例数を満たすことが可能です。

さらに専門医資格申請に必須の条件である「発表実績」を満たすのに余りある研究発表が可能な環境であり,例年は入局した年度の秋に実施される「麻酔科学会支部学術集会」での発表を皮切りに,「麻酔科学会年次学術集会」や「集中治療医学会」,「ペインクリニック学会」などの関連学会での発表もどんどん経験することができます。いずれも予演会・練習会を実施して,学会本番に胸を張って挑めるように医局全体でのサポートを実施しています。

また,発表準備と並行して論文化も進め,論文執筆により解明できたこととできていないことの客観化ができるようになり,次の研究のステップになります。さらに,大学院へのスムーズな入学へ繋げることができ,学位取得についても十分な門戸が開かれています。